Voir le sommaire Ne plus voir le sommaire

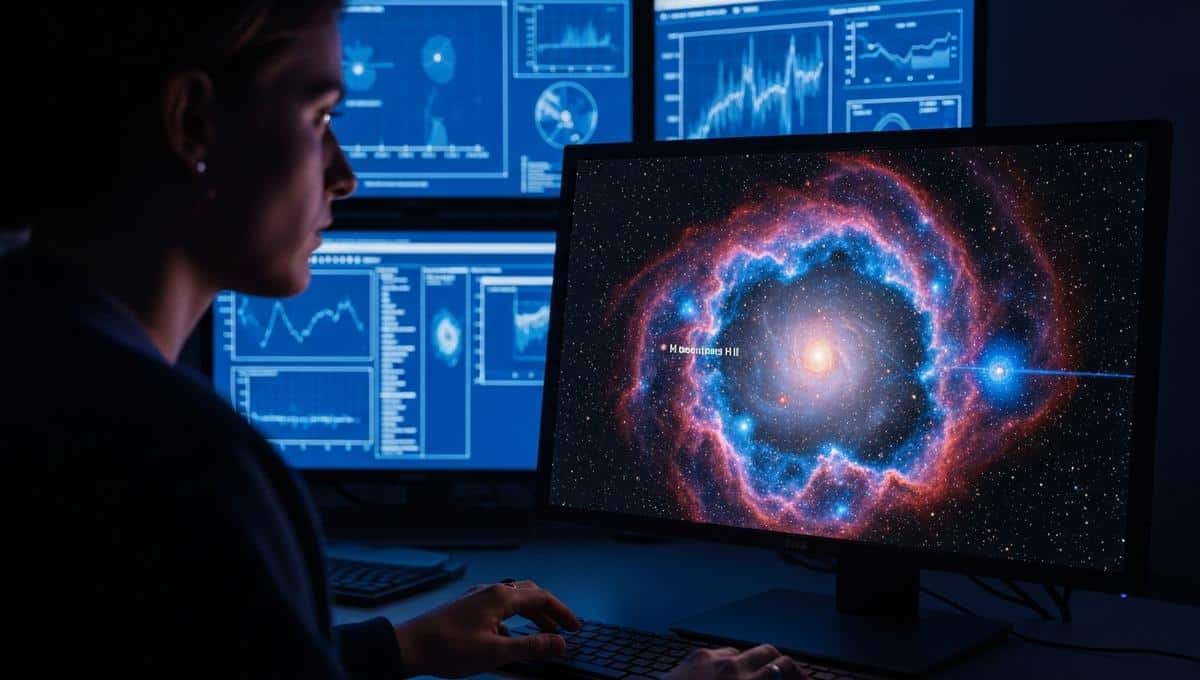

Le télescope spatial James Webb vient de dévoiler une scène cosmique d’une finesse rare. Au centre de la Voie lactée, une mosaïque révèle une nurserie stellaire brillante, prise dans des filaments de gaz et de poussière. Ces données posent des repères solides pour comprendre comment naissent des étoiles près d’un trou noir géant.

Une image qui change l’échelle des détails au centre galactique

Avec sa vision infrarouge, NIRCam isole des structures jusque-là floues. Ainsi, l’image distingue des nuées de poussière, des arches ionisées et des jets de jeunes étoiles. À près de 26 000 années-lumière, la scène fourmille d’objets cachés par l’absorption visible. James Webb révèle ici des reliefs invisibles aux instruments plus anciens.

Les chercheurs notent la présence de nombreux objets en croissance. De plus, de fins filets de matière s’étirent comme des veines autour d’amas compacts. Ces filaments tracent l’action des champs magnétiques et des vents stellaires. L’ensemble dessine une cartographie dynamique du gaz moléculaire.

La richesse de l’image tient aussi au contraste entre zones calmes et zones denses. Ensuite, des bulles d’hydrogène H II marquent le passage d’étoiles massives et chaudes. Des protostars, encore dans leur cocon, percent le milieu avec des jets. James Webb offre ainsi un laboratoire naturel pour tester nos modèles.

« Voir naître des étoiles au bord du chaos change tout. »

Comment l’équipe a obtenu et validé ces observations

Les données résultent d’un programme centré sur le cœur galactique. D’abord, des poses au proche infrarouge ont été combinées pour réduire le bruit. Puis, une étape de calibration fine a corrigé les variations d’arrière-plan. James Webb fournit ainsi une base propre pour l’analyse photométrique.

À découvrirJames Webb dévoile des spirales de poussière filant à des milliers de km/s, une structure cosmique jamais observéeLes scientifiques ont identifié des sources par couleur et par brillance. Par ailleurs, la signature des poussières distingue les régions denses des zones ionisées. Des indices de chocs apparaissent près de jets et d’arcs lumineux. Cette lecture multi-filtres confirme la jeunesse de nombreux objets.

- Environ 500 000 étoiles détectées dans le champ

- Présence d’amas compacts et de nœuds de poussière

- Structures ionisées dans des bulles H II

- Jets de protostars visibles au proche infrarouge

- Filaments guidés par vents et magnétisme

Ces étapes garantissent des mesures fiables et comparables à d’autres relevés. En bref, le jeu de filtres couvre des régimes sensibles à la poussière et au gaz. L’équipe croise ces indices avec des catalogues plus anciens pour valider la cohérence. James Webb permet ainsi de revisiter des hypothèses sur la formation stellaire rapide.

Une région extrême au cœur de la Voie lactée

La scène observée se situe près de Sgr A*, le trou noir central. Pourtant, la naissance d’étoiles y persiste malgré une forte turbulence. Des rafales de rayonnement sculptent le milieu interstellaire. James Webb aide à mesurer cet équilibre délicat entre destruction et croissance.

Le gaz y est compressé par la gravité, puis fragmenté en cœurs denses. Aussi, des chocs d’écoulements créent des fronts brillants où la matière s’ionise. Les filaments témoignent d’un milieu agité, mais fertile. Ce décor illustre une fabrique d’étoiles en conditions extrêmes.

Comparées aux vues de Spitzer ou de Hubble, les nouvelles images gagnent en finesse. Ainsi, des groupes d’étoiles auparavant confondus se séparent nettement. Des structures diffuses deviennent mesurables, pixel par pixel. James Webb repère des détails utiles à la dynamique locale.

Cette région, parmi les plus productives de la galaxie, sert de banc d’essai. Ensuite, la distance de 26 000 années-lumière place cet atelier à l’échelle idéale. Les astronomes peuvent y suivre la matière du nuage à l’étoile. Les contraintes sur la masse et l’âge des sources s’en trouvent renforcées.

Des retombées pour la recherche et pour le public

Pour la communauté, ces données resserrent les marges des modèles. Par conséquent, des estimations du taux de formation stellaire gagnent en précision. La comparaison avec la radio et les rayons X éclairera les chocs et les vents. James Webb alimente ainsi un dialogue fertile entre longueurs d’onde.

Pour le grand public, l’image raconte une histoire claire et sensible. De plus, les couleurs traduisent des processus physiques concrets et vérifiables. Les enseignants peuvent s’appuyer sur ces repères pour expliquer la naissance stellaire. James Webb devient un outil de médiation autant qu’un instrument scientifique.

Prochaines étapes et questions ouvertes

Les astronomes visent maintenant une lecture spectrale plus fine. Ainsi, des mesures avec NIRSpec et, au besoin, MIRI, préciseront la chimie locale. Les vitesses du gaz et la température des poussières seront mieux contraintes. James Webb pourra lier chaque jet à son réservoir de matière.

À découvrirJames-Webb révèle un petit point rouge qui bouscule la formation des trous noirs au premier milliard d’années de l’UniversLa communauté attend des catalogues publics bien documentés. Ensuite, les pipelines reproductibles garantiront la transparence des résultats. Des campagnes coordonnées avec des observatoires au sol suivront l’activité des sources. James Webb jouera un rôle pivot dans ces efforts partagés.

Reste une question simple et profonde: comment naissent des étoiles si près d’un monstre gravitationnel? Par ailleurs, quelle part du gaz se transforme réellement en astres durables? Les prochaines données devraient réduire l’incertitude sur ce rendement. James Webb fournira des jalons solides pour les années à venir.

Crédit photo © LePointDuJour