Voir le sommaire Ne plus voir le sommaire

Des indices matériels vieux de 20 000 ans bousculent le récit des Amériques. Au cœur de cette histoire, des outils racontent des gestes précis et des choix techniques documentés. Ainsi, ils invitent, avec prudence, à revoir le calendrier des premières arrivées.

Ce que révèlent 20 000 ans d’indices matériels

Selon de nouvelles analyses, certains ensembles atteignent environ 20 000 ans et parfois un peu plus. Ainsi, des datations par radiocarbone et par luminescence convergent sur plusieurs sites répartis dans les Amériques. Ces résultats replacent des outils avant la tradition Clovis (~13 000 ans), ce qui change le cadre chronologique.

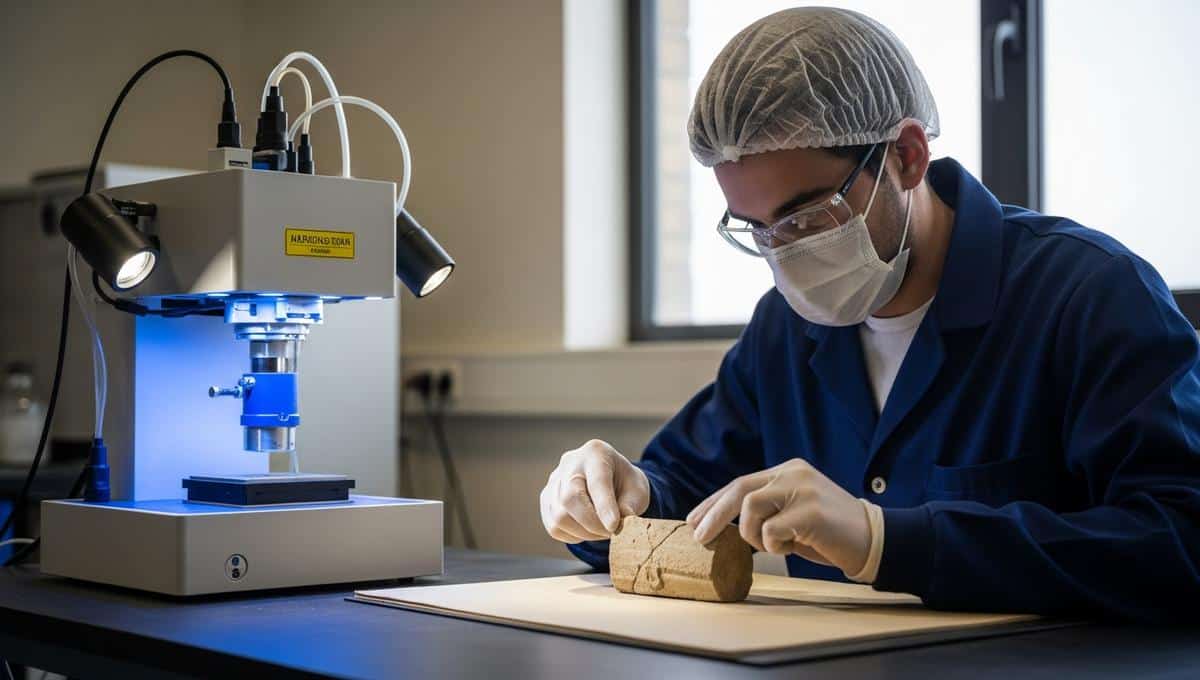

Les chercheurs décrivent des éclats, des lames et des retouches soignées, parfois très minutieuses. De plus, des traces d’usure révèlent la coupe, le raclage et le perçage de matériaux variés. Ces indices donnent sens à des outils employés pour le bois, les peaux et les fibres végétales.

Le contexte stratigraphique apparaît robuste dans certains secteurs étudiés et contrôlés. La position des outils dans ces couches renforce l’argument chronologique et appuie la séquence. Pourtant, le Dernier Maximum glaciaire complique l’interprétation, car les paysages ont changé très rapidement.

« Ces objets obligent à reconsidérer la chronologie de l’occupation des Amériques. »

Datations, méthodes et débats scientifiques

Comment date-t-on ces niveaux anciens de manière fiable et reproductible? D’abord, les charbons associés livrent des âges par radiocarbone à partir d’échantillons contrôlés. Ensuite, la luminescence précise l’enfouissement près d’outils remaniés ou non, ce qui sécurise la lecture.

À découvrirQuelle crème pour les mains en hiver choisir pour éviter les mains abimées ?Le débat reste vif, car des mélanges naturels peuvent tromper les archéologues et masquer des intrusions. Cependant, les équipes testent la taphonomie, multiplient les contrôles et répliquent les chaînes opératoires. Par conséquent, la signature technique des outils gagne en cohérence à mesure que la base de preuves s’étoffe.

- Ensembles datés autour de 20 000 ans, confirmés par des méthodes croisées.

- Couplage radiocarbone et luminescence pour consolider les séquences stratigraphiques.

- Traces d’usure indiquant coupe, raclage, perçage et traitement des matières.

- Contexte glaciaire exigeant, avec des littoraux anciens souvent submergés.

- Implications directes pour les modèles de migrations et d’implantation.

Des migrations plus anciennes que prévu

Ces indices ouvrent des scénarios de migration plus anciens et plus diversifiés. Ainsi, la piste côtière rejoint l’idée d’une navigation de proche en proche le long du Pacifique. Des camps légers auraient abrité des outils adaptés à des haltes rapides et à des milieux changeants.

Sur place, les groupes choisissent des roches de qualité selon des critères très précis. De plus, la mobilité crée des réseaux d’échange sur de longues distances et sur plusieurs saisons. On suit ces flux par la provenance des nucléus, des éclats et des outils finis collectés en contexte.

Le climat change alors vite à la fin du Pléistocène, avec des phases instables. Aussi, des littoraux fossiles restent difficiles à sonder aujourd’hui, car ils sont sous les eaux. Cette lacune retarde la découverte de nouveaux outils près des anciennes plages, pourtant cruciales pour le récit.

Vie quotidienne et gestes techniques

Que disent les gestes répétés au fil des saisons et des déplacements? D’abord, l’usure microscopique révèle le travail du bois et des peaux sur des supports variés. Elle montre des outils tenus fermement, puis réaffûtés selon le besoin et la tâche prévue.

Ces choix techniques limitent la perte de matière première et réduisent le poids à transporter. Ensuite, les artisans privilégient des formes polyvalentes et durables, faciles à réparer en route. Le cycle de vie des outils traduit une planification fine, pensée pour durer dans l’incertitude.

Pourquoi cette révision du récit compte aujourd’hui

Ces résultats résonnent avec les savoirs autochtones et leurs chronologies mémorielles locales. Ainsi, la chronologie devient un chantier partagé entre terrains, laboratoires et traditions orales. Les musées peuvent, dès lors, présenter des outils en racontant leurs usages concrets et situés.

Pour bien informer, les équipes documentent chaque étape, du prélèvement à l’analyse finale. De plus, elles publient les protocoles et archivent les collections pour de futurs réexamens indépendants. Cette transparence rend la comparaison des outils plus solide et utile au débat public.

À découvrirQuelles aides de la CAF pour une famille avec 1 enfant en 2025 ?Les prochaines saisons viseront les marges littorales et les grottes difficiles d’accès. Aussi, des sédiments anciens livreront peut‑être de l’ADN environnemental et des pollens indicateurs. Croiser ces données avec des outils affinera une histoire encore en mouvement et riche d’enseignements.

Crédit photo © LePointDuJour