Voir le sommaire Ne plus voir le sommaire

Le télescope spatial James Webb a bouleversé nos repères, mais surtout nos habitudes d’observation. Depuis son orbite lointaine, il livre des images et des spectra qui changent notre façon de poser des questions, pas seulement d’y répondre.

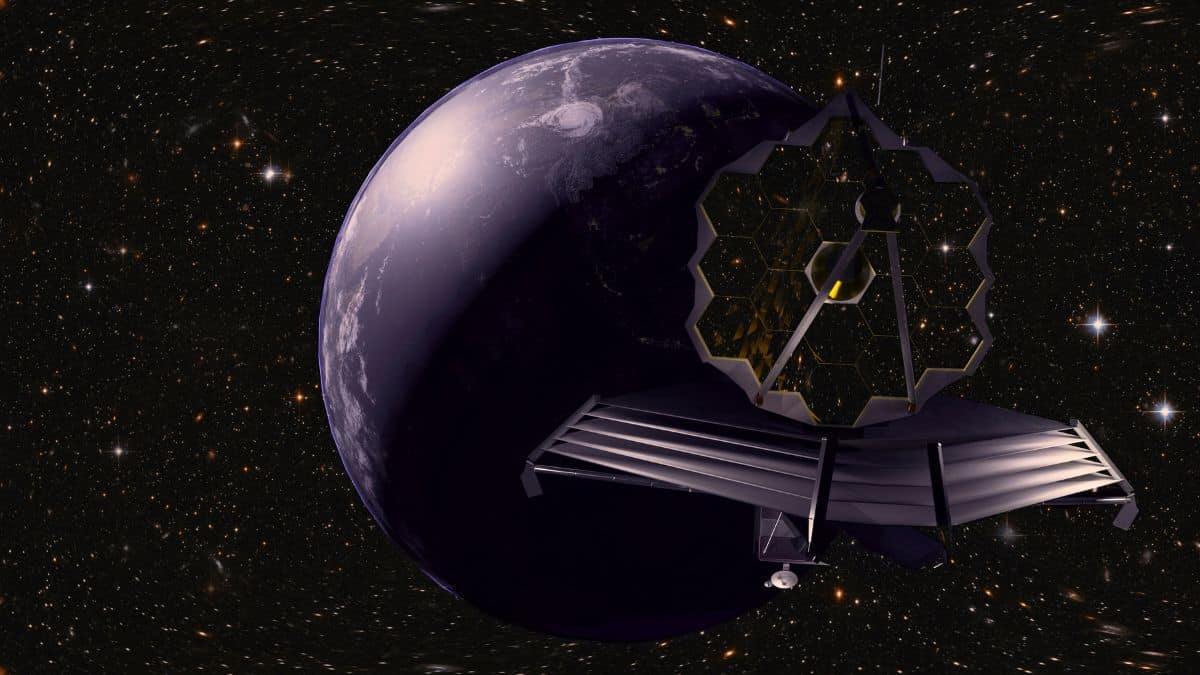

James Webb, un regard décisif sur le ciel

Ainsi, le programme s’inscrit dans la durée avec des objectifs clairs et partagés. Le rythme des publications reste soutenu, car les équipes croisent méthodiquement imagerie et spectroscopie. De plus, l’accès aux données brutes accélère les vérifications indépendantes. James Webb s’impose donc comme un repère technique et scientifique pour de nombreuses disciplines.

Cependant, la force de l’observatoire tient à sa couverture du proche et du moyen infrarouge. Il travaille entre 0,6 et 28 microns, ce qui perçoit la lumière rougeoyante des objets lointains et la chaleur diffuse des nuages de poussière. Ainsi, des régions jadis opaques deviennent lisibles. James Webb révèle alors des détails fins sur la formation d’étoiles et l’assemblage des galaxies.

De plus, la stabilité thermique et le point de Lagrange L2 à 1,5 million de km garantissent une base d’observation sereine. Les fenêtres de visibilité s’allongent, donc la cadence des séries temporelles s’améliore. En conséquence, le suivi d’événements transitoires gagne en finesse. James Webb peut ainsi saisir des variations faibles mais décisives.

« Voir plus loin, c’est mieux comprendre notre place. »

Ce que révèlent ces campagnes d’observation

Par conséquent, les atmosphères d’exoplanètes se dévoilent par couches successives. Les spectres mettent en évidence de la vapeur d’eau, du CO₂ ou du CO selon les cas, avec des signatures fiables. Aussi, les cartes thermiques contraintes par la phase orbitale affinent les modèles climatiques. James Webb consolide ainsi un pont entre théorie et mesures directes.

À découvrirJames Webb dévoile des spirales de poussière filant à des milliers de km/s, une structure cosmique jamais observéeEn revanche, sur les premières galaxies, la prudence reste de mise. Désormais, des candidats à très grand décalage vers le rouge sont mieux triés par spectroscopie, ce qui réduit les faux positifs. Ainsi, les scénarios d’assemblage se recalibrent sur des bases plus robustes. James Webb confirme alors des tendances et en réfute d’autres, sans bruit inutile.

- Miroir de 6,5 m segmenté en béryllium recouvert d’or.

- Positionné près du point L2 pour la stabilité et le froid.

- Instruments cryogéniques pour limiter l’émission thermique parasite.

- Imagerie haute résolution et spectres de précision.

- Données publiques, pipelines calibrés et revues ouvertes.

À bord de James Webb : capteurs et méthodes

NASA — James Webb Space Telescope (JWST). Télescope spatial au miroir doré de 18 segments hexagonaux ; lancement le 25 décembre 2021.

NASA — NIRCam. Imageur proche infrarouge, instrument clé pour la mise au point et les grands champs sur le télescope James Webb.

NASA — NIRSpec. Spectrographe proche infrarouge à réseau de micro-obturateurs, capable de suivre jusqu’à 100 cibles à la fois.

Ainsi, l’architecture instrumentale couvre l’essentiel des besoins, du relevé large au suivi fin. De plus, la redondance des canaux réduit les angles morts et sécurise les résultats. Les pipelines de traitement s’améliorent à chaque cycle, donc la reproductibilité augmente. James Webb transforme ainsi une moisson de photons en preuves vérifiables.

Moyen infrarouge et image masquée

NASA — MIRI. Spectro-imageur moyen infrarouge avec coronographe, idéal pour les disques protoplanétaires et les structures froides observées par James Webb.

NASA — NIRISS. Imageur proche infrarouge doté d’un mode d’interférométrie à pupille masquée et d’une spectroscopie sans fente pour scènes complexes.

Ce que cela change pour la science et pour vous

NASA — WASP-18b. Géante gazeuse très chaude, observée pour ses cartes thermiques et ses signatures moléculaires, notamment grâce aux séries temporelles de James Webb.

Ainsi, les archives ouvertes donnent une vraie place aux jeunes équipes et aux classes. Les enseignants peuvent bâtir des projets concrets à partir de jeux de données clairs. De plus, les documents de calibration décrivent les limites et les usages recommandés. James Webb devient alors un outil d’apprentissage aussi bien qu’un observatoire phare.

À découvrirJames-Webb révèle un petit point rouge qui bouscule la formation des trous noirs au premier milliard d’années de l’UniversCependant, l’ambition doit rester guidée par la méthode. Désormais, chaque annonce s’appuie sur des incertitudes chiffrées et des validations croisées. En bref, cette discipline du doute évite les emballements stériles et renforce la confiance. James Webb avance ainsi au rythme de la preuve partagée.

Par conséquent, la prochaine décennie s’annonce structurée par des programmes coordonnés. Aussi, la synergie avec les grands relevés au sol multiplie les opportunités de suivi. En revanche, la sélection des temps d’observation restera compétitive, car la demande grimpe. James Webb prolongera donc son impact en posant des jalons solides pour les projets à venir.

Crédit photo © LePointDuJour