Voir le sommaire Ne plus voir le sommaire

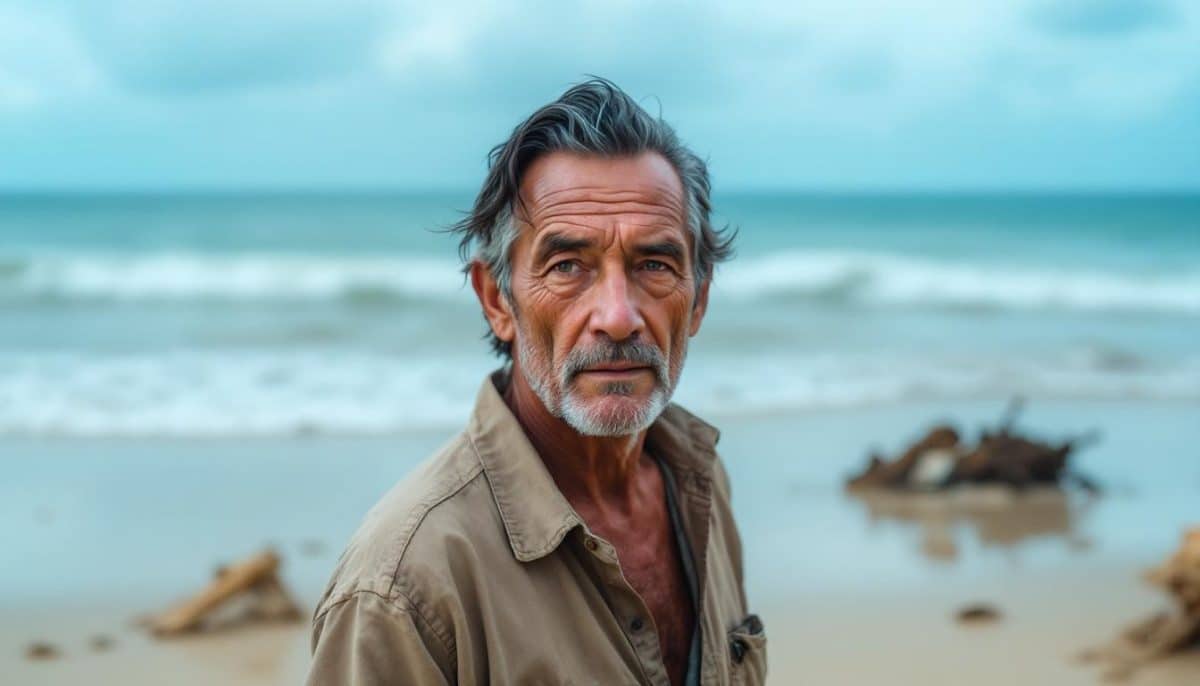

Vivre un tsunami bouleverse tout. Ce n’est pas seulement la puissance des éléments naturels qui sidère, mais aussi l’impact invisible, celui qui transforme chaque survivant et pose la question difficile : comment poursuivre après avoir côtoyé une catastrophe naturelle de si près ? Dans ce témoignage, je raconte mon histoire, celle d’un rescapé qui a vu son quotidien détruit du jour au lendemain, qui a connu la perte d’êtres chers et dont le plus grand combat fut de retrouver espoir, ailleurs, sur un bout de terre que rien ne vouait à devenir sa maison.

Le choc du tsunami : un avant et un après

Le bruit, d’abord lointain puis assourdissant. La mer qui se retire étrangement, avant de revenir, furieuse. Quand on parle de tsunami, les images qui viennent sont celles de vagues colossales engloutissant tout sur leur passage. Pour nous, les témoignages ne suffisent jamais à décrire cette panique soudaine, ni la sensation d’incrédulité qui saisit quand tout vacille si vite devant une catastrophe naturelle.

Ce matin-là, rien n’annonçait le chaos. Pourtant, en quelques instants, notre village insouciant fut balayé. Des maisons entières disparurent, les cris résonnaient dans l’air saturé d’eau et de boue. Au cœur de la catastrophe, seuls comptaient les réflexes : fuir, s’accrocher, espérer survivre. Les voix autour parlaient déjà de survivants, mais personne ne réalisait vraiment ce qu’ils signifiaient après une tragédie de cette ampleur.

Les premiers jours : survivre à l’indicible

Faire face à la perte d’êtres chers

Lorsque la vague s’éloigne, elle laisse derrière elle un champ de ruines. Plus grave, elle arrache des vies. Parmi ceux qui tentaient d’aider ou criaient à travers la boue, certains cherchaient désespérément leurs proches. Vivre la perte d’êtres chers reste un traumatisme qu’aucun témoignage ne peut amoindrir. On ressent un vide, un déchirement doublé d’une incompréhension totale.

Certains survivants se regroupaient, parfois pour pleurer ensemble, parfois pour un silence partagé. Ce deuil collectif forge une solidarité inédite parmi ceux qui restent. Beaucoup évoquent encore aujourd’hui ces heures passées à chercher des visages familiers sous les décombres, tentant d’apporter une aide, fut-elle symbolique, à ceux dont la peine était trop immense pour être exprimée.

Organiser la survie juste après la catastrophe naturelle

Même exténués, il fallait continuer d’agir. Quelques groupes improvisaient des abris avec les restes de matériaux arrachés par le tsunami. L’eau potable devint rapidement rare et la nourriture manquait. Malgré la peur, chaque geste devenait vital, imposant une vigilance constante. Le moindre signe de repli de l’océan rappelait la fragilité de la situation.

À découvrirMoutarde blanche: semez en octobre, cette plante protège votre potager du froid tout l’hiverOn partageait le peu trouvé : vêtements, vivres, premiers soins. Cette organisation spontanée fut guidée par une envie commune que la catastrophe n’emporte pas davantage que ce qu’elle avait déjà pris. Dans la difficulté, la résilience collective commence à émerger, imperceptiblement.

Le chemin vers la reconstruction

Quitter son île natale : un choix contraint

Après les premiers secours, il fallut prendre une décision déchirante : rester et reconstruire là où tout semblait perdu, ou partir pour trouver refuge ailleurs. J’ai longtemps hésité, pesant la valeur de souvenirs rongés par le traumatisme face à la promesse d’un nouveau départ. Quitter son île natale ressemble à un second arrachement, mais la nécessité de guérir prenait le dessus.

Avec un groupe de survivants, nous avons opté pour la traversée vers une autre île, moins exposée, où l’on imaginait pouvoir « recommencer ». La traversée fut éprouvante, mêlant crainte et anticipation. Aucun d’entre nous n’avait prévu de partir ainsi, baluchon à l’épaule, avec pour seul bagage la volonté de sortir vivant du cauchemar vécu.

Créer une nouvelle vie après le tsunami

Arriver dans un endroit inconnu oblige à tout repenser. La reconstruction débute par des actes simples : trouver un toit, préparer un repas chaud, échanger quelques mots rassurants. Chacun cherchait à retisser un semblant de routine, car c’est parfois dans la banalité que renaît l’espoir.

Peu à peu, les liens tissés durant la catastrophe naturelle sont devenus notre force. Nous partagions nos histoires, comparions nos pertes, transformions la tristesse en une solidarité discrète. Mon témoignage est loin d’être exceptionnel : tant de survivants relatent ce besoin viscéral de créer, même rudimentairement, une continuité malgré la cassure violente.

La résilience face au traumatisme

S’installe alors un long travail intérieur. Les nuits demeurent tourmentées, hantées par l’écho du tsunami, de la vague destructrice, des scènes impossibles à oublier. Mais chaque aube apporte aussi sa dose de courage, une invitation à avancer, à transformer l’angoisse en énergie pour bâtir une nouvelle existence malgré le traumatisme.

La reconstruction ne se mesure pas uniquement au béton coulé ou aux toits réparés. Nombreux sont les survivants qui, comme moi, ont dû apprendre à composer avec la perte d’êtres chers, à écouter les conseils de psychologues de passage ou à adapter leur rythme de vie pour apprivoiser ce nouveau terrain d’existence.

Redonner du sens et accueillir l’espoir

Trouver des ressources auprès de la communauté

L’entraide s’avéra essentielle dès les premières semaines sur l’autre île. Les anciens accueillaient les nouveaux avec des rituels chaleureux, des plats partagés, des anecdotes encourageantes. Ce tissu humain empêche l’isolement, il tisse progressivement la force collective qui rend la reconstruction durable.

Une liste de gestes nous aidait à maintenir le moral :

- Préparer des repas collectifs pour renouer le lien social

- Échanger des services, du bricolage jusqu’à la garde des enfants

- Instaurer des moments pour partager des témoignages et parler du traumatisme

- Mettre en place des temps de recueillement pour honorer la mémoire des disparus

Chaque initiative ajoutait une pierre supplémentaire à la capacité de résilience du groupe.

Renaître grâce à de nouveaux projets

Relancer un potager, construire une école de fortune ou participer à une fête de village pour la première fois offrent plus que des distractions. Ces activités redonnent confiance. Elles rappellent qu’après une catastrophe naturelle, la vie après le tsunami peut se colorer d’espoir, même timidement au début.

À découvrirChampignons : plus de 500 intoxications graves depuis juillet en France, voici les erreurs à éviterDes voisins organisaient parfois des ateliers pour apprendre à fabriquer des objets utiles à partir de débris récupérés. Créer quelque chose de beau à partir des restes de la destruction, c’était envoyer un signal fort. À travers la reconstruction matérielle s’opérait la réparation intime, bien plus profonde.

Garder le cap sur l’avenir malgré le passé

Même plusieurs années après, certains souvenirs restent vifs. Ceux qui ont survécu à un tsunami savent combien il faut d’efforts pour franchir l’étape de la simple survie à celle d’une existence épanouie. Cela demande du temps, beaucoup de patience et une ouverture permanente envers soi-même comme envers autrui.

L’histoire partagée ici s’apparente à celle de tant de survivants. Chacun gère différemment le traumatisme, la perte d’êtres chers, la reconstruction. Et pourtant, tous convergent vers la quête d’espoir. Tôt ou tard, tout rescapé aspire à ce sentiment fragile, mélange de gratitude et de courage, qui rend la vie après le tsunami réellement possible.

Crédit photo © LePointDuJour